Rencontres 2012

Les quatrièmes Rencontres des Patrimoines

« Patrimoine numérique, numérisation du patrimoine »

Université de Lausanne, Amphipôle, auditoire D, 30 novembre 2012

30 novembre 2012

Gilbert Coutaz

Président de RéseauPatrimoineS

Monsieur le Conseiller d’Etat honoraire,

Monsieur le vice-recteur

Madame, Messieurs les Conférenciers,

Mesdames et Messieurs les membres du comité,

Mesdames et Messieurs, Chers amis du Patrimoine,

J’ai le plaisir d’ouvrir officiellement les 4es Rencontres des patrimoines, en présence d’un auditoire relativement nombreux et varié. Je rappelle les thèmes des 3 précédentes rencontres dont les actes ont tous été publiés électroniquement sur le site de notre association auquel je vous renvoie : le vendredi 21 novembre 2003 : Raison des réseaux : le patrimoine, l’électronique et ses acteurs en Suisse ; le vendredi 11 novembre 2005, Patrimoine littéraire et patrimoines émergents ; le vendredi 13 novembre 2009, Patrimoine culturel immatériel et patois.

L’originalité de la démarche d’aujourd’hui tient au fait que le thème des 4es Rencontres des patrimoines est couplé avec la publication des Documents, la 13e depuis 1998, portant le même thème Patrimoine numérique, numérisation du patrimoine. La publication sera vernie par mon collègue de comité, Jean-François Cosandier, avec qui j’ai mis sur pied l’organisation de cette journée et dirigé le No13 des Documents. Autre originalité : nos 4es Rencontres ont lieu sur le campus lausannois, alors que les 3 autres éditions ont eu pour cadre la salle de l’Aula du Palais de Rumine, à Lausanne. Je reviendrai sur ce point, dans mon propos.

En associant deux démarches, l’une éditoriale, l’autre de caractère public, nous avons veillé à les rendre complémentaires et autonomes. Il n’empêche qu’elles s’inscrivent toutes deux dans un contexte similaire, celui du patrimoine numérique, numérisation du patrimoine, dont je vais évoquer les principaux constats et les principales interrogations.

Des situations paradoxales et contrastées

L’envahissement des technologies informatiques bouleverse et renouvelle l’ensemble des pratiques humaines. Il touche toutes les ressources informationnelles, il en modifie les processus et les performances. Il agit fortement sur l’élaboration, la diffusion et la conservation de l’information. La pénétration et la maîtrise de l’informatique génèrent des disparités, on parle de fracture numérique entre les pays nantis et les pays pauvres. Que l’on veuille ou non, l’emprise de l’informatique est irréversible et ne peut que s’amplifier au fil des années. Elle impose ses nouveaux environnements, définit des modèles et des standards vite dépassés, augmente régulièrement ses capacités, chamboule les cadres juridiques, rapproche des patrimoines éloignés ou défaits par l’histoire et entraîne ses utilisateurs parmi lesquels les collectivités publiques dans des coûts de maintenance et d’investissements permanents et croissants.

En deux décennies, l’informatique est devenue une force, un pouvoir, une valeur étalon ; la numérisation est un recours obligé pour toute stratégie de la connaissance et de la communication. Disposer de l’informatique, c’est s’inscrire dans le flux des informations, en l’alimentant de ses données ou en y puisant celles qui nous manquent ; selon les auteurs, c’est aussi propager les idées dominantes ou combattre les idéologies inappropriées. Numériser, c’est s’intégrer dans des réseaux, c’est toucher simultanément et en tout temps plusieurs publics.

Or, face à ces bouleversements, l’UNESCO a adopté, le 15 octobre 2003, la charte sur le patrimoine numérique, dans une démarche étonnement précoce par rapport aux dates d’apparition de la micro-informatique et d’Internet, a anticipé de manière remarquable les nouvelles obligations liées à l’émergence de l’informatique. La charte a posé les termes d’un nouveau patrimoine aux contours incertains et changeants. Il faut bien comprendre que le terme de numérisation recouvre à la fois les informations nativement numériques, dans un environnement de dématérialisation croissant, et la rétroconversion qui autorise, par ses capacités de pouvoir tout récupérer et compresser, de reconsidérer tous les patrimoines à l’aune du processus binaire. L’extension du champ numérique n’est pas sans risques, puisque des voix ont déjà fait valoir, dans une vision réductrice, que l’élimination des patrimoines récupérés par la numérisation pouvait être demandée, voire encouragée.

La Mémoire en jeu

Tout en en faisant le constat, la Charte sur la conservation du patrimoine numérique de l’UNESCO n’a pas pour autant résolu la contradiction fondamentale entre le recours à l’informatique et la globalisation de l’information d’une part et la protection et la pérennité du patrimoine numérique d’autre part. Le bilan est pour l’heure mitigé et reflète bien la prédominance des visions consuméristes et immédiates dans les projets et les développements informatiques. Les décalages et les malentendus entre les deux discours sont patents. En effet, si nous n’avons jamais disposé d’autant d’informations à la fois ni aussi instantanément, celles-ci n’ont jamais été aussi fragiles et volatiles, en raison de l’obsolescence des technologies et de l’inconstance des standards et des environnements. Elles sont tout à la fois opaques, mobiles et malléables. Le temps informatique n’est pas à ce jour le temps historique, sauvegarde et archivage ne sont pas des termes synonymes Les modes opératoires vont plus vite que les réflexions sur leur préservation. Leur mutation intervient dans la fébrilité des initiatives et des interprétations. Pour la première fois dans l’Histoire, les données ne sont plus solidaires d’un support physique. A la matérialité des informations qui a toujours existé depuis l’origine du monde se substitue progressivement et inéluctablement la dématérialisation qui recompose toute l’approche et la compréhension du patrimoine. Le terme «original» ne fait plus guère sens devant la facilité à les reproduire et à les modifier. On lui préfère celui d’authentique ; l’intégrité et la complétude des données deviennent des contraintes de la conservation pérenne. Dans cette fuite effrénée en avant, on a oublié comment ancrer la Mémoire, la rendre consultable pour demain et après-demain. A défaut de changer les mentalités et d’investir de manière continue en matière de conservation, notre société risque d’être frappée d’amnésie. Il est utile de noter ici l’existence du Musée Bolo, sur le site de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, qui balise le parcours de l’évolution des technologies informatiques, dont les changements sont impressionnants et de plus en plus rapides.

Si la publication des Documents dresse pour la première fois dans le canton de Vaud un état des réalisations numériques qu’elle s’attache à présenter les principaux acteurs, les 4es Rencontres font intervenir des personnalités du monde de l’enseignement et de la recherche scientifique de l’Université et de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et de l’administration fédérale suisse à qui nous avons demandé d’exprimer des points de vue sur la création, l’enseignement, sur les apports technologiques à la sauvegarde et à la diffusion du patrimoine, sur la formation ; nous évoquerons aussi les enjeux de la cyberadministration. Le professeur ordinaire de l’Institut de sciences sociales de l’Université de Lausanne, Dominique Vinck, a été chargé de porter en clôture des conférences un point de vue, philosophique et humaniste, sur les relations entre les sciences, les techniques et la société à l’ère du numérique. Enfin, une table ronde animée par M. Patrick Nussbaum, réunira l’ensemble des intervenants, à l’exception de MM. les professeurs Albera et Vinck qui devra nous quitter en cours d’après-midi; ainsi que M. Le conseiller d’Etat honoraire du canton de Vaud, François Marthaler, et le vice-recteur de l’Université, Jacques Lanarès. Je remercie toutes ces personnes d’avoir accepté notre invitation et de l’avoir soutenue, en constatant dans la salle la présence de nombreux élèves qui suivent les enseignements des différents professeurs présents. Je remercie également le Rectorat de Lausanne et ses services de logistique d’avoir accueilli notre manifestation et d’avoir mis à disposition gracieusement l’auditoire et les moyens techniques qui lui sont liés.

La présence sur le campus lausannois : un grand potentiel numérique

Si notre société a choisi le cadre du campus lausannois, c’est non seulement parce que l’Université et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne sont des pôles importants et essentiels de l’enseignement, de la recherche et de l’utilisation informatiques, mais aussi parce que le campus lausannois représente un potentiel de patrimoine numérique exceptionnel avec ses pôles de la conservation et de la diffusion de la connaissance que sont la Bibliothèque universitaire, les Archives cantonales vaudoises, la Fondation Jean Monnet, les instituts de recherche sur les lettres romandes, Benjamin Constant et les Archives de la construction moderne, ces institutions, au nombre de 12, regroupées depuis le 3 novembre dernier sous le sigle Mnémo-Pôle.

Les dangers qui guettent la numérisation

Je le disais, il y a un instant, que le patrimoine numérique, tout en étant un enjeu nouveau du patrimoine, reste très fragile. Il exigera non seulement de nouveaux positionnements et des nouveaux comportements, mais aussi des masses financières nouvelles et constantes. Les restrictions financières, voire les suppressions de tout financement comme le Conseil fédéral l’annonce dès 2014 pour les aides en matière de protection de biens culturels, après de fortes compressions dans le domaine archéologique et dans le patrimoine monumental, constituent des menaces réelles de manière générale sur le patrimoine, d’autant plus que les cantons n’augmentent pas en conséquence leur budget.

Nous avons des raisons d’être inquiets devant le mouvement amorcé depuis quelques années de plusieurs glissements de subventions financières fédérales ou culturelles en matière patrimoniale, dans que la masse générale d’argent n’augmente et que le privé prenne le relais. Nous savons que le numérique est gourmand non seulement en mémoire, mais aussi en argent et en compétences. A l’évidence de nouvelles approches technologiques, pratiques et formatives et financières devront être proposées et appliquées. Les atavismes sont encore nombreux, la prise de conscience de l’urgence d’agir et de planifier tarde.

Au-delà des exigences techniques et technologiques du patrimoine numérique, notre société devra se positionner sur ce qu’elle entend faire de sa mémoire numérique qui occupe déjà la plupart de nos espaces d’évolution. C’est sans doute dans la capacité de conserver et d’entretenir la mémoire numérique que nous pourrons le mieux mesurer les conséquences de l’informatique. Le numérique ne doit pas être le fossoyeur de la Mémoire. De cette lecture, il y va de notre identité et de l’avenir de notre société de droit.

Je vous remercie de votre attention.

Gilbert Coutaz, président de RéseauPatrimoineS

Jean-François Cosandier

Membre du comité de RéseauPatrimoineS

Les réflexions de l’équipe qui anime RéseauPatrimoineS se reflètent dans les publications de l’association, parfois autour de faits d’actualité. Depuis 1998 toute une palette de thèmes nous ont interpellés et ont été traités.

Pour le programme éditorial 2011 – 2014, G. Coutaz et moi nous sommes sentis concernés par la question de la numérisation du patrimoine, à laquelle nous avions été confrontés déjà de longue date. C’était une problématique majeure, incontournable, qui méritait un éclairage par les professionnels concernés. Diverses réalisations importantes, en cours ou achevées, étaient déjà connues dans le canton, et nous nous devions de les présenter. Parallèlement, des projets moins connus méritaient d’être repérés et décrits. Il fallait surtout faire état des réflexions, souvent originales, menées autour de ce sujet dans les milieux du patrimoine, et donner à ceux qui les poursuivent la possibilité de s’exprimer.

Cette publication s’articule donc autour du souci partagé par nous tous de préserver la mémoire, en développant des stratégies viables à long terme. Tout cela sans hâte néfaste, mais sans non plus perdre de temps, il y a des domaines où les années, les mois parfois, sont comptés.

Nous avons donc imaginé une publication en quatre parties, ouverte en première partie par l’objectif posé dans la Charte de l’UNESCO sur la conservation du patrimoine numérique, de 2003. Celle-ci définit un programme d’action important (le texte figure dans le Document), même si, comme le dit Madeleine Viviani, ancienne secrétaire de la Commission suisse pour l’UNESCO, nous sommes loin de l’avoir réalisé.

La deuxième partie réunit des réflexions et des démarches menées par des personnes aussi bien que par des institutions, autour des divers patrimoines numériques et de la numérisation des patrimoines existants : données publiques, avec le CECO, photographie, du point de vue de Memoriav, sélection, patrimoine documentaire et bibliothèques numériques, patrimoine mobilier, monument historique, etc.

La troisième partie permet à ceux qui ont porté ces projets de présenter une série de réalisations emblématiques dans le canton de Vaud : Googlos, collaboration avec Google à la BCU ; plateformes ReroDoc et Serval ; archives vidéo du Montreux Jazz Festival ; archives sonores de la Radio Suisse Romande ; films Plans-Fixes accessibles en ligne et indexés ; patrimoine photographique de la Ville de Lausanne mis en réseau ; sans oublier le patrimoine du matériel informatique, conservé par le Musée Bolo.

Enfin, en quatrième partie, nous présentons une synthèse de l’enquête sur les actions de numérisation faite auprès des institutions du canton à fin 2011 / début 2012. Cette enquête montre une diversité impressionnante aussi bien dans les objectifs poursuivis que dans les méthodes adoptées. Nous espérons actualiser ces données.

François Albera

Professeur ordinaire, section d'histoire et esthétique du cinéma, UNIL

Mon intitulé a une forme interrogative. A dessein, car il s’agit d’essayer de poser une question sous tous ses aspects sans avoir la prétention de lui apporter une réponse – si tant est qu’il y en ait une… Le numéro de Documents de novembre 2012 consacré à « Patrimoine numérique, numérisation du patrimoine » comportait déjà plusieurs articles ayant adopté cette forme : « La numérisation, révolution culturelle ou révolution technologique ? » ; « Numériser le patrimoine documentaire, pour quoi faire ? » ; d’autres comportaient les mots « défi à relever » ou « problèmes » à affronter ; la plupart s’interrogeaient.

Se demander ce que font au patrimoine cinématographique les technologies liées au numérique rencontre les mêmes questions et quelques autres. Mais le cinéma offre peut-être un cas « paradigmatique » car il se trouve confronté depuis toujours aux problèmes posés aujourd’hui par la numérisation à l’ensemble des domaines appartenant au patrimoine culturel, artistique, aux archives « papier » notamment – qui n’y étaient point accoutumés. En effet le cinéma est voué dès l’origine et pourrait-on dire « ontologiquement » aux duplications, aux transferts et aux transcodages avec le cortège de modifications, transformations, altérations qui les accompagnent. Et cela nullement dans la seule perspective de la conservation des films (préoccupation qui apparaît au cours des années 1920), mais dans le cadre de sa production, sa distribution, son exploitation. Les technologies numériques s’inscrivent donc, dans son cas, dans une filiation. Certes celle-ci, jusqu’à ces dernières décennies, se développait au sein d’un domaine relativement homogène, celui de la pellicule argentique. Or, d’une part, cette unité et cette continuité de support sont trompeuses, d’autre part il n’est pas certain que l’on ait abandonné la pellicule pour le numérique, refermé ce que certains spécialistes de la photographie ont appelé « la parenthèse argentique ». En particulier dans le domaine de la conservation.

Il reste que depuis son apparition, le cinéma connaît des transformations de son support comme de ses modalités de visionnement et des projets de changements de support et de mode de consultation, lecture, vision. En conséquence les institutions vouées à conserver le patrimoine cinématographique (cinémathèques, filmothèques, archives du film, filmmuseums, etc.) se trouvent devant une multiplicité de types de films et de machines permettant de les visionner/projeter. La génération numérique – qu’elle concerne des films « nés numériques » ou des copies numériques de films argentiques – s’ajoute à cette multiplicité. La question est bien cependant de savoir si elle n’est qu’un épisode supplémentaire de cette évolution ou si elle transforme plus profondément la situation (révolution).

La question du support

La matière signifiante du cinéma n’est pas « indifférente » à son support – contrairement à la chose écrite qui demeure la même au gré des changements de papiers et de modes d’impression (le passage du papyrus au papier et du papier à base de chiffons au papier à base de bois, non plus que le passage de l’impression au plomb à l’offset puis au jet d’encre n’affectent un texte) –, le film est, lui, sensible à ces transformations matérielles (pellicules, bandes magnétiques, données informatiques). Pourtant il y est condamné puisque les procédés, les matériaux industriels dont il dépend (pellicules, émulsions, bains révélateurs, tireuses, projecteurs, etc.) n’ont cessé d’évoluer ou de changer. Il n’est pas non plus indifférent à ses conditions de visionnement : projection agrandissant un photogramme 24x36 sur un écran de 20 ou 40 m2 pour un public d’une centaine de personnes ou diffusion sur un écran de télévision pour quelques personnes, consultation individuelle sur ordinateur ou téléphone portable ; projection continue ou fragmentée, dans le noir ou en pleine lumière, etc.

Cependant la situation actuelle, la dite « révolution numérique », qui touche le cinéma (plus de pellicule de tournage, d’exploitation, plus de bobines, plus de table de montage, plus de magnétophone avec bande magnétique, de report son, plus de projecteur mécanique) fait partie, on l’a dit, des « gènes » du cinéma, medium technico-industriel promis à se transformer d’autant plus rapidement qu’il est un produit de masse. On s’efforce dès 1900 d’augmenter la taille de l’écran (200 m2 à l’Exposition universelle) tout en imaginant sa miniaturisation (le cinéma chez soi : format réduit – 9,5mm). On développe l’exploitation dans des salles de plus en plus monumentales et simultanément on prévoit de transmettre les films par ondes électriques, comme la radio transmet les sons (télé-vision). On augmente la taille de la pellicule pour y inscrire plus d’informations analogiques (70mm) tout en la réduisant pour d’autres usages à 8mm, on imagine de la remplacer par la bande magnétique (vidéo) puis l’informatique.

Chaque retirage d’un film fait varier tout un ensemble de paramètres : les uns procèdent de l’état des matériels tels qu’ils ont pu évoluer aux plans chimique, mécanique, d’autres de choix liés à l’exploitation – emplacement des cartons pour les films muets, adjonction d’une bande sonore –, voire à des choix esthétiques ou supposés tels. Du nitrate de cellulose au polyester en passant par le diacétate de cellulose et le tri-acétate, il y a un monde (composition chimique, qualité mécanique, liens émulsion/support, finesse de la bande) ; de l’orthochromatique au panchromatique aussi (sensibilité chromatique) ; de la pellicule négative à l’inversible, du 60mm au Super8mm (format), etc. Il y a eu un nombre considérables de types et de marques de pellicules dans le monde depuis les années 1890 et la plupart ont été abandonnées et remplacées par des matériels censés être plus performants à divers titres (la capacité à enregistrer à basse luminosité avec l’augmentation des « asa » qui passent de chiffres unitaires puis à dizaines à des centaines voire milliers), y compris étrangers à nos attentes qualitatives : par exemple la résistance de telle nouvelle pellicule à la traction mécanique des machines de développement ultra-rapides ou à celle de l’appareil de projection (dès lors qu’on dispose d’une bobine de 2 000 m. et non plus de petites unités de 300 m). Ce sont des contraintes techniques et elles peuvent déterminer des effets esthétiques ou de valeur en informations de diverses natures.

Il s’ajoute à ces contraintes matérielles et objectives, les déterminations culturelles, de goût, les normes nouvelles qui se constituent et gouvernent les choix des techniciens qui procèdent apparemment de manière neutre à ces opérations : étalonnage, mixage, rythme. Choix qui sont souvent institutionnalisés par les commanditaires, le système de diffusion commerciale (DVD) et « naturalisés » dans les discours promotionnels et même « scientifiques » qui les accompagnent. Le film n’est pas qu’un objet « technique », il résulte d’un ensemble stratifié de pratiques, d’usages, de normes intériorisées qui se transmettent et s’institutionnalisent.

En ce sens, le film participe de la situation des œuvres qui font l’objet d’une « interprétation » (partition musicale/interprétation en concert/disque/ diffusion, etc.) : il est « joué » durant des jours, des années, des décennies et des variations opèrent durant ces centaines et milliers d’événements ; il fait l’objet de manipulations diverses, il est adapté au moment actuel. Mais où est la partition, le « livret », les « didascalies », le film virtuel qui attend son actualisation ? Nul ne dira qu’il s’agit du scénario, ni du découpage, est-ce alors le négatif, matrice permettant la duplication des positifs ?

Il est évident que, pour une part, les « choix » opérés lors de re-tirages de copies de films n’en sont pas : comment pourrait-on exploiter un négatif usant d’un procédé couleur qui n’est plus en usage ou… ne l’a jamais été (le Rouxocolor) ? A l’inverse de nouvelles pellicules positives plus sensibles ou moins contrastées peuvent exploiter un négatif noir-blanc des années 1920 au-delà ce qui était alors possible. On ré-invente « l’original ».

La question de l’original

On sait – Walter Benjamin a eu à cet égard la « bonne formule » pour le dire – que le cinéma n’a pas d’original. Ou du moins la question de l’original se pose en son cas de manière particulière : en effet le seul élément qu’on pourrait qualifier ainsi est son négatif (et encore y en a-t-il eu souvent plusieurs – plusieurs caméras filment simultanément par sécurité ou pour disposer de plusieurs négatifs – avec des variantes de toutes sortes : angles, durée, etc.). Or le négatif n’est pas l’objet donné à voir, c’est une matrice, en quelque sorte, destinée à générer des positifs. Lesquels constituent tous des copies – le mot est important – censées être toutes semblables mais qui ont souvent une identité propre pour diverses raisons qui vont du tirage aux adaptations qu’on leur fait subir pour l’exploitation (selon les pays, les époques).

Cette situation diffère de celle de la photographie où l’on a, par convention, suppléé cette particularité du rapport négatif/positif(s) en convenant que les tirages établis par ou sous le contrôle de l’auteur sur une période donnée et en une quantité donnée représentent des originaux. La manière dont fonctionne la photographie au plan du marché – il s’agit du marché de l’art – explique ces dispositions. Elles ne se retrouvent pas dans le cas du film de cinéma.

Celui-ci est d’emblée un produit industriel et commercial de masse (sauf exceptions marginales), dupliqué à des milliers ou millions d’exemplaires. Il n’a pas d’auteur (personne). Il y a une fonction auteur dont participe le producteur aussi bien, voire l’exploitant à certaines époques, sans compter les collaborateurs « artistiques » du metteur en scène : scénariste, opérateur, décorateur… ou projectionniste. Jean Epstein, en 1924, exprimait cette situation particulière en déplorant de ne pouvoir retoucher, corriger, faire des variantes d’une édition à l’autre du film, de ne pouvoir continuer à « modeler [s]on film au gré de [s]on idée » continuer « à le créer ». Il voyait un signe de la modernité du film dans cette émancipation « le plus vite possible » d’avec son concepteur, avant même d’être achevé.

La distinction goodmanienne des œuvres autographiques (peinture, objet unique dont toute copie est une contrefaçon) et allographiques (musique, littérature sujettes à exécutions multiples chacune réalisant l’œuvre) s’applique difficilement au cinéma dont on peut dire qu’il est à la fois allographique (chaque projection d’une copie réalise l’œuvre qui n’existe que sur l’écran – on a pu parler du film comme « produit semi-fini ») et autographique (chaque projection diffère pour un ensemble de raisons qui tiennent à l’état de la copie – censure, adaptation linguistique, usure –, les conditions de projection, l’environnement – circonstances, salle, public –, etc., et tend à avoir une valeur d’unicité à tout le moins de singularité et donc à constituer un « original » qui ne repose qu’incomplètement mais tout de même dans l’exemplaire du film comme objet matériel). Ainsi loin de suivre tel responsable de cinémathèque qui disait rêver de savoir conservés dans leurs pays respectifs les films qui y furent produits afin de pouvoir, lui-même, « dés-encombrer » ses archives et ne les vouer qu’à conserver les productions nationales, il convient de conserver et de distinguer toutes les copies subsistantes des films distribués à travers le monde qui ont toutes des particularités intéressant l’historien comme l’amateur. C’était une des préoccupations d’Henri Langlois qui combattait la prétention des cinémathécaires à faire des « sélections », comme de croire pouvoir se défaire de copies anciennes (et inflammables) dès lors qu’elles auraient été dupliquées, ou de pouvoir négliger des copies incomplètes, doublées, existant en meilleur état ailleurs, etc.

L’activité proprement dite d’une archive du film tient aux soins qu’elle prodigue à des produits retirés du marché pour des raisons d’obsolescence commerciale, culturelle, technique d’usure des copies ou d’échéance de droits. Les collections des grandes cinémathèques se sont constituées sur ces quatre bases-là à partir d’une conscience de la valeur patrimoniale de ces productions qui avaient perdu leur valeur commerciale (Cinémathèques française, suisse, etc.). Elles ont continué de s’enrichir de cette manière (dépôt légal ou volontaire des distributeurs) et seulement marginalement par des acquisitions.

En outre conserver un film a longtemps consisté à en produire une copie censée être identique à sa source dès lors que celle-ci était détériorée, sans que les considérations qu’on a énumérées plus haut soient prises en compte. La disparition prochaine de la pellicule et le fait que la duplication implique désormais un changement de support, de nature même de l’objet « film » a fait prendre conscience plus vivement qu’auparavant de la valeur d’objet de chaque copie.

Révolutions et contre-révolutions numériques

Les cinémathèques sont amenées aujourd’hui à s’interroger sur leur fonctionnement quant à l’enrichissement de leurs collections, à leur entretien et à leur mise à disposition du public. Trois aspects que l’adoption précipitée du numérique (production, distribution, exploitation) par la chaîne industrielle et commerciale du cinéma conduit à reformuler. D’une part, en effet, elle fait disparaître les copies comme objets physiques. Déposera-t-on désormais dans les cinémathèques des disques durs, des fichiers DCP (Digital Cinema Package) et pourquoi le ferait-on, sauf obligation légale, en attendant que la promesse d’une transmission dans les salles par fibres optiques ou satellites supprime tout simplement le problème. D’autre part la fermeture des laboratoires de tirage (liés à la production et surtout la distribution des copies argentiques) et l’éventualité (annoncée depuis plusieurs années) de la fin de la production de pellicule par Kodak et Fuji (pour ne citer que les firmes les plus importantes) obligent les cinémathèques à revoir leur politique de sauvegarde des films qu’elles conservent et qui nécessiteraient restaurations et nouveaux tirages (fût-ce la poursuite des transfert du nitrate inflammable sur « safety » pour des raisons de sécurité). Elles entreprennent donc la numérisation de leurs fonds. Enfin, la disponibilité de supports numériques change évidemment les conditions de consultation des films. Jusqu’ici celle-ci tenait avant tout dans les projections régulières que les cinémathèques organisent dans leurs locaux à partir de leurs collections et grâce à un système d’échange avec d’autres institutions sœurs. Dans une moindre mesure elle tenait – pour les chercheurs – en consultation sur table de visionnement. Ces deux modalités ont été considérablement augmentées par l’organisation de festivals (les deux plus importants en Italie « Il Cinema ritrovato », « Giornate del cinéma muto »), fréquentés par des chercheurs, des universitaires, des archivistes et des cinéphiles, qui ont généré un accroissement de l’activité d’inventaire, de sauvegarde et de restauration des collections.

Désormais ce qu’on appelle la restauration des films (consistant à éditer une nouvelle copie complétée avec d’autres, conformée à ce qu’on sait ou croit savoir de la copie d’origine) s’effectue à l’aide des techniques informatiques mais elle aboutit à un objet numérique et plus rarement une copie argentique. Par ailleurs la consultation des chercheurs se fait désormais à partir de supports DVD (la vidéo avait déjà été introduite auparavant). Or ce sont des succédanés qui peuvent répondre à certains types de recherches mais pas à d’autres (attachés à la réalité de l’objet matériel qui est un document riche d’informations).

Mais la numérisation des fonds porte en elle la promesse d’une mise à disposition aisée en direction du grand public (à condition que les aspects juridiques trouvent une résolution), soit sur place, soit depuis chez soi en passant par le réseau internet (mise en ligne).

Ces trois perspectives trouvent cependant plusieurs obstacles sur leur chemin.

Le premier est l’impossibilité matérielle dans un délai raisonnable voire à tout jamais de pouvoir effectuer la numérisation des fonds existants. Aux problèmes strictement techniques (auxquels s’ajoutent l’évolution extrêmement rapide des standards et donc l’obsolescence à court terme des travaux effectués) s’ajoutent des questions économiques : personnel à engager, coûts à supporter. Cette numérisation devrait en outre intervenir dans une situation où les collections de la plupart des archives cinématographiques ne sont pas complètement inventoriées et sauvegardées dans des conditions qui en permettraient le transfert.

Cette situation impliquerait de pratiquer des choix au sein des collections et donc de condamner à l’oubli des pans entiers de l’histoire du cinéma. De laisser se détériorer des films anciens non identifiés ou peu valorisés pour l’instant (souvent faute d’avoir été étudiés) en mettant l’accent sur la numérisation des « meilleurs films » ou de ceux que l’on imagine correspondre à une « attente » du public.

Cette pratique du choix gouverne déjà depuis plusieurs années les restaurations de films anciens ou moins anciens. La plupart de ces opérations sont couplées, pour des raisons de rentabilité économique, avec une ressortie publique du film (salle, télévision) et une commercialisation DVD, dès lors elles se concentrent sur un nombre restreint de titres, d’auteurs, de périodes afin de permettre aux discours promotionnels leur exaltation incontrôlée… Ainsi restaura-t-on plus de six fois Metropolis de Lang, trois ou quatre fois le Napoléon de Gance. La construction d’un panthéon de chefs d’œuvre en nombre réduit est ainsi engagée au détriment d’une meilleure connaissance de l’histoire du cinéma.

Le second est l’absence de garanties quant à la pérennité des résultats obtenus et l’obligation de pratiquer le transfert permanent sur de nouveaux supports, de conformation à de nouveaux standards. Alors que le film argentique a donné des preuves de sa longévité (de l’ordre de la centaine d’années : ainsi les vues Lumière dont les négatifs et les positifs déposés par l’industriel en 1945 à la Cinémathèque française sont toujours en bon état), les supports du numérique sont de brève durée (4-5 ans). La numérisation des fonds ne peut donc en aucun cas se présenter comme une solution de préservation du patrimoine.

Après le numérique

Si la duplication-transcodage numérique offre toute une série d’avantages pour la consultation, le téléchargement, le transfert, l’économie du stockage, il ne résoud donc pas le problème de la conservation des objets-films qui reste posée. Celle-ci on l’a vu a deux volets : a) conserver l’objet lui-même tant qu’il n’est pas dégradé et détruit ; b) reproduire la copie en un double sur un même support ou proche de lui afin de ne pas altérer ses caractéristiques.

Le premier aspect suppose des conditions d’entreposage et une conscience de l’importance des objets en question. On a détruit des films sur pellicule nitrate au motif qu’on les avait transférés sur acétate ; le raisonnement se reproduit avec le numérique. Certaines archives ou certaines de leurs tutelles ont hâte de pouvoir se débarrasser des objets-films quelles que soient les mises en garde qui ont été émises sur la pérennité des stockages numériques.

Le second suppose la disponibilité de laboratoire et de pellicules. Certaines cinémathèques se sont dotées de laboratoires (Bologne, São Paulo par exemple) mais elles ne pourront pas fabriquer de la pellicule sinon à des coûts prohibitifs.

Actuellement un certain nombre de cinémathèques ont fait le choix de conserver sur des pellicule négative les films désormais conçus et diffusés en numérique et de conserver sous cette forme leurs collections à mesure que les copies positives argentiques se dégraderont.

Ces supports (matrice) pourront générer des copies numériques positives. Cela suppose que l’industrie continue de produire de la pellicule négative (elle s’y est engagée mais le critère de la rentabilité sera décisif) et que des laboratoires subsistent dans les différents pays (ce qui est moins sûr encore).

Enfin il serait illusoire de considérer le numérique comme le dernier mot de ces évolutions en matière de reproduction. Il faut, au contraire, se placer dans l’hypothèse de son dépassement et son remplacement par d’autres technologies afin de se demander dès maintenant comment les œuvres ou documents « nés numériques » ou conservés seulement en numérique seront préservés pour l’avenir – comme nous y incite Paolo Cherchi-Usai. Celui-ci part en effet de cette hypothèse euristique : « Le numérique est un médium en voie de disparition, et la migration est son cancer. Le numérique doit être préservé avant son effondrement. » De là, la nécessité de se placer dans la situation d’un « après le numérique », comme les évolutions technologiques et les décisions de divers « décideurs » nous placent dans un « après l’argentique ».

C’est seulement au prix de ce renversement de perspective qu’une compréhension des réels problèmes des archives contemporaines peut avoir lieu. Non pas tant imaginer comment numériser les images mobiles argentiques pour les conserver, démarche qui n’a de validité qu’à court terme, que la manière de préserver à long terme à la fois les images argentiques et les images numériques, sous une forme qui permettrait leur expérience.

[1] Un jugement newyorkais a récemment établit qu’un retirage numérique à partir de négatifs argentiques, qui avait donné lieu à un nombre limité de photographies sur papier, ne contrevenait pas à cette limitation initiale car il s’agissait de « nouveaux objets » (plainte d’un collectionneur contre le photographe William Eggleston).

[2] Voir Michel Mardore, Eric Rohmer, « Entretien avec Henri Langlois », Cahiers du Cinéma, n°135, septembre 1962.

[3] Voir l’utile mise au point de de Francine Gauthier, du Centre de conservation du Québec : « L’impact du numérique sur les normes et les supports traditionnels de préservation », disponible sur internet (www.ccq.gouv.qc.ca/fileadmin/images/img.)

[4] Voir Paolo Cherchi Usai, « The Conservation of Moving Images », Studies in Conservation, vol. 55, n°4, 2010, pp. 250-257.

Prof. Sabine Süsstrunk

Groupe image et représentation visuelle, Faculté Informatique et Communication, EPFL

Le prof. Sabine Süsstrunk rappelle qu’il y a beaucoup d’exemples du numérique au secours du patrimoine. On a pu voir que la pellicule film a une durée de vie limitée. En photo couleur le cyan tend à disparaître, et les responsables de la conservation traquent le « syndrome du vinaigre ». Ils savent que les documents doivent être conservés dans des conditions bien précises, loin de toute influence chimique. Il faudrait même éviter tout accès à ces documents. Idéalement il ne faudrait pas toucher ces objets, donc interdire toute consultation. Ce n’est pas une solution.

Le code numérique

Quel est l’avantage du code numérique pour l’information patrimoniale ?

- C’est un code universel,

- Il est très précis,

- C’est le code natif de l’ordinateur (des zéros et des uns), facile à traiter,

- Il est déjà ancien et bien connu (depuis 1936),

- Il peut être copié sans perte.

La théorie de l’information de Shannon montre qu’on peut générer des corrections, permettant de garantir l’intégrité des données. Et il y a des moyens de cryptage. Le code peut être envoyé partout dans le monde sans support matériel.

Travailler sur les images

Exemple des images : en informatique ce sont des chiffres. On peut donc faire de la mathématique là-dessus. Lorsqu’il s’agit de reconstituer une peinture, comme il n’est pas question d’intervenir physiquement sur Mona Lisa, on peut faire des captures avec une analyse multispectrale, et ainsi reconstruire la peinture telle qu’elle était à l’origine, au temps de Léonard de Vinci, avec un ciel à base de lapis-lazuli.

De même pour les bâtiments, les images multiples permettent de retrouver l’allure d’origine.

Pour les textes, la reconnaissance de caractères est bien au point. Si on a affaire à un texte ancien, difficile à lire, une méthode basée sur le « Captcha » qui sert à identifier un utilisateur humain permet, par la lecture d’une deuxième image de mot extraite d’un tel texte (« Recaptcha »), de faire appel à des millions de gens pour contribuer à la lecture correcte de ce texte.

Pour la recherche et la récupération de l’information les méthodes sont bien connues. Dans le cas de fragments d’images (exemples : fragments des manuscrits de la Mer Morte) on peut assembler les fragments pour reconstituer le tout.

S. Süsstrunk cite un exemple de travail d’étudiants où on a modélisé en 3D les statues de Lausanne. Une multitude de photographies a permis de reconstituer la forme sur laquelle on pu ensuite coller la texture originale, avec le soutien de la société Pix4D (voir : http://actu.epfl.ch/news/les-statues-lausannoises-capturees-en-3d/). Un autre travail a porté sur une vue en trois dimensions de Lausanne.

Il ne faut pas oublier qu’on fait toutes les deux minutes davantage de phootographies que toute l’humanité pendant le 19e siècle. Chaque minute 48 heures de vidéo sont téléchargées sur Youtube… Cela donne des archives immenses. Le nombre d’images sur Facebook, Flickr, Youtube est sans commune mesure avec ce qui est géré par la Library of Congress. C’est une opportunité et un avantage pour la pérennité des données.

Pérennité

Il faut parler encore des questions de pérennité. S. Süsstrunk cite James M. Reilly, de l’Image Permanence Institute de Rochester. Le code fait de 0 et de 1 doit être interprété. Si je n’ai pas la structure me permettant de traduire ce code, ça pose des problèmes. L’enregistrement des données est optimisé pour les ordinateurs d’aujourd’hui – et de demain. Qui sait encore lire les floppy disks à 1,4 MB. ?

On apprécie le stockage le moins encombrant possible

Le stockage : on ne sait pas où est enregistré le code correspondant à notre information. Le code est numérique, mais les données sont analogiques, et il faut être capable de les relire, en tenant compte de l’architecture de l’ordinateur, avec le mécanisme de correction d’erreur, etc. Le support est fragile. La permanence numérique est-elle possible ? Oui, il faut copier, copier, copier… ce serait en fait cela le Saint Graal !

Si on ne fait rien, il faudra développer des études en archéologie numérique. On peut faire le musée des ordinateurs (tel le Bolo Museum), garder les machines, mais on ne peut garder les techniciens. On a quelques expériences avec l’émulation : c’est compliqué, cher, ça ne marche pas.

Il faut garder le code numérique. Mais une migration correcte n’est pas facile. Mais cela induit un coût récurrent : chaque année, il y a un coût. La conservation analogique ne coûte pas beaucoup, mais pour les données numériques c’est beaucoup plus cher. C’est en fait une décision politique. Une possibilité pourrait être d’externaliser les données, sur le Cloud. La question est : qui contrôle le cloud ? Si Microsoft fait faillite (comme cela est arrivé à Kodak). Et cela coûte aussi, pas pour les privés mais pour les archives.

Une possibilité serait de recourir au microfilm, durant quelques centaines d’années, sur lequel on met le code numérique, que l’on peut re-scanner, et de mettre aussi en texte l’explication du code. L’Université de Bâle a utilisé cela.

En résumé, le code numérique a beaucoup d’avantages, mais sa survie à long terme n’est pas garantie. Et ce n’est pas une priorité, ni pour la recherche, ni pour l’industrie. Théoriquement on a résolu le problème, mais c’est pratiquement qu’on ne l’a pas résolu.

(Résumé J.-F. Cosandier)

Olivier Glassey

Maître d'enseignement et de recherche, Observatoire Science, Politique et Société, SSP -UNIL

Les pratiques comme support

En tant que sociologue O. Glassey s’intéresse à ce que font les gens avec les nouvelles technologies. Les adolescents communiquent aujourd’hui presque plus via leurs outils mobiles qu'en contact direct. Les blogs sont déjà en perte de vitesse, tandis que Facebook est devenu incontournable, avec 40 – 50 % de la population suisse. C’est devenu le moyen d’accès à l’information primordial pour la jeune génération. Et YouTube (sur lequel chaque seconde une heure de vidéo est chargée) est le deuxième moteur de recherche.

En matière d’enseignement il faut réfléchir à l’intégration de ces outils : les étudiants tendent à préférer le web social à des outils spécifiques que l’on construit pour leur apprentissage. O. Glassey donne l’exemple d’un enseignant qui avait travaillé à mettre en ligne tous ses cours, et qui constate que ses étudiants avaient déjà tout mis sur Facebook ! Vie et formation s’interpénètrent, comme le montre un site dédié aux images d’étudiants en train de dormir pendant les cours… Les phénomènes de communautés d’apprentissage se développent, à l’exemple de ce qui s’est créé autour du jeu Minecraft. Tout cela est récupéré dans les processus d’apprentissage.

Reconfiguration des modalités d’apprentissage

On voit se développer aujourd’hui les MOOC’s (Massive Open Online Courses), qui s’adressent potentiellement à des étudiants du monde entier (on a vu des cours avec 100'000 étudiants inscrits et 20'000 candidats à des examens en ligne). L’offre de cours s’étend, l’EPFL est présente sur Coursera, et toute une série d’autres sites internationaux constituent cette offre : Khanacademy, Edx, Udacity, etc. De gros efforts sont fait par les écoles reconnues pour y être présentes, mais de nombreuses questions subsistent :

- Quel est le modèle économique de cette offre ?

- Comment cela se couple-t-il avec les formations existantes ?

- Quelle est la légitimité de ces formations, et comment la certification proposée est-elle reconnue ?

- Quelle stratégie institutionnelle poursuivent les universités ?

Il y a pour ces dernières un intérêt évident à être présentes, mais les MOOC’s sont peut-être un « cheval de Troie » dans nos institutions. La digitalisation de la classe, la mutualisation des apprentissages par les outils d’échange conduisent à reformuler la place de l’enseignant : y a-t-il encore un avenir pour le cours ex cathedra ?

Cette évolution ne concerne pas que la formation universitaire de base, mais aussi les formations post-doc, où la mutualisation des connaissances prend de plus en plus de place, et cela touche aussi le monde de l’édition : la revue Nature avait créé pour les auteurs un outil d’annotation pour le collectif des chercheurs, Connotea (fermé en 2013). Biomed Experts groupe tous les auteurs du domaine (400'000 membres enregistrés, mais tous ceux qui publient ont automatiquement un profil et peuvent l’activer). O. Glassey signale aussi le phénomène de la « gamification » consistant à mettre à contribution le monde des internautes sous forme de jeu, pour la recherche de solutions à des problèmes réels ou pour rassembler des observations. Cela interpelle la communauté dans son ensemble.

Le patrimoine : préservation et circulation des savoirs

La numérisation de l’information et les outils sociaux sont des défis pour les institutions. O. Glassey cite l’exemple d’un musée dédié à Auschwitz : doit-il être sur Facebook ? Il faut être présent là où les « conversations » se mènent, mais comment préserver la mémoire en présence de tout ce flot de dialogues potentiellement divergents : on risque de voisiner avec des discours négationnistes ! La mémoire est fragmentée, parcellaire et malléable. Dans une prolifération d’images souvent détournées, quel est l’original et quelle est sa signification ? On sait que la mémoire du monde numérique est constellée de « trous noirs » : il suffit de consulter un site d’exploration du web dans le temps. Les algorithmes du web (Google et les autres) privilégient le présente et le récent…

Du point de vue du patrimoine, il faut se préoccuper de la circulation et de la valorisation de l’information, pour le « mettre en vie ». Mais sans perdre de vue la préservation, car ces circulations peuvent aussi être « corrosives ».

(Résumé par J.-F. Cosandier)

Jean-Jacques Didisheim

Chef du domaine E-Government, Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC

Dans le cadre de l’Unité de pilotage informatique de la Confédération, J.-J. Didisheim s’occupe du domaine E-Government, ou Cyberadministration. Il s’agit de « rendre les processus administratifs plus efficaces, plus transparents, plus rapides, plus accessibles, tout en étant de meilleure qualité et coûtant moins cher ». Cela en utilisant à bon escient les nouvelles technologies (les « TIC »).

Principes

Cette démarche se situe dans une perspective essentiellement fédéraliste. Le champ d’action est celui des trois niveaux des administrations, en de leurs relations avec les personnes privées, les entreprises et les organisations. Les interactions peuvent aller entre chacun de ces acteurs. Les personnes privées ont des interactions occasionnelles avec les administrations (surtout communales), tandis que les entreprises ont des contacts bien plus intenses, avec tous les niveaux. Il s’agit d’une stratégie définie dès 1998, ce qui fait de la Confédération une pionnière.

Les principaux objectifs stratégiques définis sont que les TIC rendent l’espace économique suisse innovant et compétitif sur le plan international, et que les TIC profitent à tous et rendent l’espace de vie suisse attrayant.

Cyberdémocratie et cyberadministration

Dans tous les champs d’actions de la société de l’information en Suisse, nous nous intéressons ici à la cyberdémocratie et à la cyberadministration. Dans ce cadre, les trois objectifs posés sont les suivants :

- L'économie effectue les transactions administratives avec les autorités par voie électronique, sans papier (dans des domaines tels que les salaires, les décomptes AVS etc.) ;

- Les autorités doivent moderniser leurs processus et communiquer entre elles par voie électronique;

- La population peut (optionnel) régler ses affaires importantes – répétitives ou complexes - avec les autorités par voie électronique.

Cela implique une approche fédéraliste et une collaboration étroite entre Confédération et cantons. Une convention cadre a donc été passée.

Un comité de pilotage suit cela au plus haut niveau possible (trois représentants du Conseil fédéral, trois des gouvernements cantonaux et trois des exécutifs communaux, de diverses tailles). C’est un signal fort pour les niveaux qui doivent mettre en place les processus. Il faut aussi signaler la présence d’une association de standardisation e-ch. Le principe est que chacun ne doive pas réinventer la roue : lorsqu’un canton a pris de l’avance, les autres en bénéficient.

Exemples de projets

J.-J. Didisheim présente quelques exemples de projets, tout d’abord dans la catégorie « prestations » :

- Demandes de permis de construire : vu la très grande diversité de réglementations et de processus, il y a un fort potentiel de rationalisation. Des cantons ont déjà développé des solutions (p. ex. VD), elles peuvent être reprises par les autres. 9 cantons participent. L’idée est d’arriver à une prestation offerte dans 60% des cas à fin 2015.

- Annonce de déménagement : le principe est de pouvoir faire toutes les démarches d’un clic de souris, y compris vers les banques, les assurances… Cela implique souvent de mettre à jour la législation.

- Le vote électronique : il y a des solutions pilotes dans les 3 cantons de GE, NE et ZH. Certains cantons excluent ce type de solution. Les essais sont en cours, cela pose d’importants problèmes de sécurité. L’intérêt le plus fort est du côté des Suisses de l’étranger.

- Les recherches et annonces d’objets trouvés : l’intérêt est ici surtout dans les agglomérations de plusieurs communes. La solution retenue est celle des CFF, qui fonctionne bien.

Dans la catégorie des projets de « prérequis » (projets de background, nécessaires pour construire des prestations) :

- Harmonisation des registres (y compris l’introduction du nouveau numéro AVS), cela implique notamment les registres communaux et cantonaux des habitants, l’identificateur fédéral de bâtiment et de logement, etc.

- Le projet d’archivage électronique de longue durée, d’importance nationale. Il implique les diverses archives des cantons, qui doivent collaborer

- Open Government Data : le principe est de réaliser la transparence des activités du gouvernement et de l’administration, en mettant à disposition en libre accès les données produites par l‘administration, de manière réutilisable par le monde économique et les citoyens : données météo, statistiques, géodonnées, données juridiques, etc. Certaines données peuvent être mises en vente (géodonnées)

- Cloud Computing : c’est la virtualisation de la technologie. Les administrations peuvent utiliser ce type d’outils, devraient- elles fournir ce type de service ? La question est posée.

- Le portail suisse « ch.ch »

Quelques autres exemples entrent dans ce domaine, sous forme de collaborations intercantonales ou autres :

- Plate-forme des services des automobiles permettant de gérer les rendez-vous d’expertises,

- Plate-forme participative « dessine-moi-une.ville.ch » (commune de La Chaux-de-Fonds)

Pour en savoir plus, consulter : www.egovernment.ch !

(Résumé par J.-F. Cosandier)

Penser le tournant numérique

Dominique Vinck

Professeur ordinaire à l’Institut des Sciences Sociales, Laboratoire de Cultures et Humanités Digitales de l’Université de Lausanne (LADHUL)

En tant que spécialiste de l’étude sociale des sciences et des techniques, j’ai eu l’occasion de travailler dans plusieurs univers de recherche, du côté des sciences biomédicales, en ingénierie mécanique et, au cours des dix dernières années, en me penchant sur les nanosciences et nanotechnologies. Ce n’est que récemment que je me suis rapproché du domaine des cultures et humanités digitales, c’est-à-dire des sciences humaines confrontées à l’arrivée de nouvelles possibilités technologiques en terme de traitement de l’information. Etant donc relativement novice dans ce domaine, j’entrerai donc peu dans les détails de ce qui est en train de se passer dans ce domaine et il me sera plus facile de répondre à la question qui m’a été posée, à savoir : comment penser les relations entre sciences, techniques et sociétés ? Mon exposé sera donc plutôt conceptuel, tout en se référant aux pratiques concrètes des acteurs observables dans ces domaines.

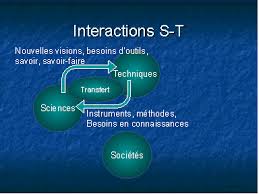

Sciences, techniques et sociétés, encore aujourd’hui, beaucoup les raisonnent comment des univers séparés, avec parfois quelques relations d’influence linéaire du genre de celle qui s’exprime dans la maxime de l’exposition universelle de Chicago en 1933 : « La science découvre, l’industrie applique et l’homme suit. » Il y aurait une relation d’influence venant des sciences et aboutissant dans la société qui en subirait les effets. Cette manière de pensée constitue un modèle encore dominant dans nos manières de penser alors que les nombreuses recherches conduites par des historiens des sciences et des techniques, des sociologues de l’innovation, des économistes du changement technique et d’autres encore montrent que la réalité est très différente de ce modèle.

Au contraire, sciences, techniques et sociétés sont univers très fortement interpénétrés les uns dans les autres. Par exemple, il est difficile de penser l’activité scientifique et la production de connaissances nouvelles même sur des questions fondamentales sans prendre en compte tout ce qui se joue en terme d’innovation technologique et instrumentales. Il est difficile de comprendre les avancées de la recherche en chimie de synthèse, en pharmacologie, en biologie, en nanoscience, sans prendre en compte les développements technologiques et instrumentaux rendus possibles par l’explosion de l’industrie du jeu vidéo, l’accroissement des puissances de calcul des cartes graphiques et la mise au point d’interfaces (genre joystick) pour manipuler des objets grapho-numériques. De la même manière, les sciences humaines aujourd’hui connaissent des avancées rendues possibles par la disponibilité d’outils de construction et de traitement de bases de données permettant de traiter massivement de grands corpus de textes notamment. Il y a des liens forts entre les développements technologiques et ce qu’ils rendent possibles comme nouvelles méthodes et problématiques de recherche scientifique. L’influence, on le voit, ne va pas seulement de la recherche scientifique vers le développement technologique ; elle se produit aussi en sens inverse. En général, on observe surtout des interdépendances fortes entre sciences et techniques.

Concernant les liens entre technologies et sociétés, une part de ces relations d’interdépendance sont souvent mieux connues du public. Notre environnement, notre écosystème est largement composés d’objets techniques de toutes sortes (nouveaux matériaux, Tics, aliments, etc.) quand il n’est pas façonné par des technologies. Inversement, les technologies ne tombent pas du ciel ; elles ne sont pas simplement des applications issues des sciences ni d’un développement technologique autonome. Elles viennent aussi des attentes de nos sociétés (pour plus de confort, d’économie, de mobilité, etc.) qui passent notamment par le marché où les consommateurs, quand ils ont le choix, expriment leurs préférences ou par les élus qui expriment des exigences sociétales (en terme de sécurité des produits notamment). Nos pratiques sociales et les technologies auxquelles nous nous sommes habituées aussi influencent le développement des nouveaux outils et approches dans les sciences humaines. Ainsi, des chercheurs ont généré des formes de visualisation graphique synthétique inspirées de pratiques sociotechniques désormais répandues comme celles des « réseaux sociaux » de type Facebook ou des outils de calcul d’itinéraire (de type Google Maps Itinéraire). Ainsi, pour faciliter la circulation dans les 15 000 pages des œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, une sorte de Facebook du 18ème siècle a été conçu par Frédéric Kaplan du DH Lab de l’EPFL, à partir des relations entre les personnages présents dans cette œuvre monumentale. Dans d’autres projets (http://orbis.stanford.edu ; http://omnesviae.org/fr/ ), des historiens ont développé une interface de calcul et de représentation graphique d’itinéraires pour l’époque romaine ; elle simule le temps et le trajet que peuvent emprunter une légion romaine pour passer de Roma à Lutèce (Paris), selon qu’elle travers les Alpes en juin ou en janvier, ou encore le temps requis pour un courrier express, par relais de chevaux en cheminant sur les voies romaines, pour arriver à son destinataire à Lugdunum (Lyon).

Les relations entre sciences et sociétés sont aussi majeures. Dans notre société où le niveau général d’éducation est élevé, pratiquement tous les citoyens a été au moins initié à des rudiments de sciences et de mathématiques. Notre société est imprégnée d’idées, de concepts, de manières de penser et de travailler qui viennent des sciences et de la recherche. Il est difficile de penser notre société comme quelque chose qui serait hors de l’univers des sciences ; notre société est imprégnée de sciences. Inversement, les sciences ne se font pas toutes seules. Elles dépendent de la société. A minima, quelqu’un doit fournir des ressources, des enfants qui se lancent dans une carrière scientifique plutôt qu’industrielle, commerciale ou politique, des terrains (l’accélérateur du CERN fait 27 km de diamètre) et des locaux, des ressources pour pouvoir se procurer les instruments et les réactifs, etc. C’est la société qui paye pour les sciences, soit via les Etats en fonction de leurs priorités politiques (prestige de la nation, santé, sécurité et défense, équité, compétitivité, etc.), soit sous la forme de dons venant des citoyens (téléthon, généthon), soit via l’industrie qui oriente la recherche en fonction de ses propres besoins en matière d’innovation de produits et de service. Nos sociétés orientent le développement des sciences dans certains domaines plutôt que dans d’autres (la recherche en cancérologie plutôt que sur les maladies infectieuses qui affectent les pays du sud, les nanotechnologies plutôt que l’archéologie, etc.). Le domaine des humanités digitales, par exemple, connaît un développement important notamment aux Etats-Unis ; elles y sont perçues et promues comme une manière de « sauver » les sciences humaines dont le financement, là-bas, est bien moins assuré qu’en Europe. Mettre du digital dans les sciences humaines réoriente fortement ces disciplines et les rapprochent des sciences de l’information. Les anciennes manières de faire des sciences humaines risque du coup de perdre leur légitimité. Cette dépendance des sciences humaines vis-à-vis du soutien que lui apporte la société a des effets importants sur leur propre survie ou développement. En Europe, avec les bataillons d’enseignants qu’il faut former en langue, en histoire et en philosophie, pour l’enseignement secondaire, nos sociétés assurent une survie aux sciences humaines et les rendent un peu moins dépendantes du passage au digital. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, on voit bien que le développement de ces sciences, dépendent de la nature de leurs liens avec nos sociétés.

Les interdépendances entre sciences, techniques et sociétés sont donc très fortes. Cela n’a guère de sens de les penser comme des univers séparés.

Les sciences des humanités digitales

Si nous entrons maintenant un peu plus dans les détails des relations, nous pouvons dessiner un cadre de pensée pour structurer nos questionnements portant sur les cultures et humanités digitales. Si l’on ouvre la boîte noire « sciences », on découvre des bataillons de chercheurs un peu partout sur la planète mais surtout dans les pays du Nord, plus ou moins organisés autour de certaines thématiques, objets ou disciplines. Dans les humanités digitales, on trouve principalement trois ensembles de chercheurs qui s’en revendiquent et qui se rapprochent plus ou moins les uns des autres à savoir : les sciences humaines avec les Lettres, la philosophie, l’histoire, la linguistique… qui travaillent surtout à partir de textes, auquel il faut ajouter ceux qui travaillent sur d’autres objets (œuvres d’art, artéfacts, photographies, cinéma…), notamment les archéologues et historiens de l’art ; les sciences informatiques avec le traitement de grosses masses de données hétérogènes (big data) pour dégager des tendances, des faits et des phénomènes invisibles autrement, et la production d’outils d’interaction avec ces grosses masses de données (outils de visualisation notamment) ; les sciences sociales y viennent aussi de façon plus récente avec l’ouverture sur les cultures actuelles et en émergence et pas seulement sur les patrimoines et cultures du passé. Il y a des enjeux à pouvoir saisir et analyser ces cultures actuelles et en conserver quelque chose, avec des questions portant sur la manière de la capter et la manière d’y opérer des tris. Il y a donc plusieurs communautés scientifiques qui sont amenées à travaille et à interagir pour traiter de ces questions.

Si on rentre plus concrètement dans ce dont il s’agit quand on parle de sciences, il est utile de s’interroger et de se demander : les sciences, c’est qui ? Ils font quoi et ça produit quoi ? Qui sont les chercheurs : combien sont-ils… en sciences humaines, en informatique, en sciences sociales… ceux qui se tournent vers les humanités digitales ? Dans quels ratios sommes-nous ? Est-il vrai que les humanités digitales ce sont surtout des bataillons de professeurs de littératures anglaises ? Quelle est la part de chercheurs en sciences informatiques ? S’agit-il d’humanistes bidouilleurs ou d’informaticiens qui voient dans le rapprochement avec les sciences humaines une opportunité pour l’informatique ? Quel est le poids relatif de ceux qui travaillent sur des corpus de textes, d’image, de sons, d’objets… ? Entrer dans ces « détails » permet de préciser ce dont il s’agit sans spéculer sur des définitions. Cela permet aussi de ne pas en rester à un beau discours général sur les rapports entre sciences, techniques et sociétés mais de qualifier, par exemple, les conditions concrètes de l’interdisciplinarité dans ce domaine.

Il est utile également de qualifier ce que font les acteurs du domaine et ce qu’ils produisent. Dans les sciences, il s’agit surtout de comprendre, expliquer et analyser des phénomènes qu’ils viennent de la nature ou qu’ils soient de fait des humains (par exemple, la combustion dans un moteur diesel ou la propagation des messages religieux). La recherche débouche notamment sur la production de connaissances validées et certifiées par une communauté qui a plus ou moins longuement débattu des manières de faires (concepts, instruments, protocoles) et des résultats et qui les traduisent sous la forme de publications, des articles dans des revues spécialisées, des ouvrages, des communications dans des colloques, des thèses (qui sont à la fois des écrits et des personnes qui ont appris à travailler et à faire sens d’un ensemble d’objets et de textes, personnes qui sont de la connaissance incorporée), des instruments, des méthodologies, des bases de données et des savoir-faire instrumentaux (savoirs opératoires qui font facilement sens pour le développement technique).

Les technologies des humanités digitales

Dans le domaine des humanités digitales, le pôle technologique correspond aux activités qui consistent en la conception de méthode, d’outils et d’instruments. Il s’agit d’imaginer et de tester des concepts technologiques, d’en faire des prototypes, des preuves de concepts, des démonstrateurs, de construire du savoir-faire (éventuellement protégé par des brevets)) et des règles de l’art, des normes et des standards, des plateformes d’essais, des instruments de qualification et de comparaison. Le travail ici conduit au développement technologique industriel qui devrait déboucher sur des produits maîtrisés, fiables, robustes et accessibles économiques, susceptibles d’être lancés sur le marchée et de respecter les normes techniques de toutes sortes qui rendent possible leur inscription sociétale.

Dans les cultures et humanités digitales, il a beau être question de virtuel, en réalité, nous sommes dans un univers très chargé en technologies plus ou moins sophistiquées et coûteuses, y compris en terme de maintenance et de fonctionnement dans la durée : par exemple, les scanners pour digitaliser toutes sortes d’objets et les tonnes d’ouvrages qu’il faut manipuler quand on veut les digitaliser (c’est du virtuel qui risque de provoque d’importants troubles musculo-squelettiques). Nous sommes bien aussi dans du matériel quand on parle des serveurs et des « fermes » de serveurs qui hébergent ces mémoires virtuelles, et des nombre d’équivalents centrale nucléaire pour chiffre la consommation d’énergie. De même si l’on se limitait au seul « développement de logiciels ». Que ce soit pour digitaliser, traiter, visualiser, développer des interfaces interactives, reconstituer des objets (imprimantes tridimensionnelles) à partir des fichiers numériques. Il y a une effervescence en terme de créativité technologique qui interfère avec ce qu’on rêve de faire ou qu’on va devoir faire en sciences humaines et sociales à l’avenir.

Caractériser ce pôle technologique consiste aussi à compter le nombre de bataillons d’ingénieurs de telle ou telle spécialité, région du monde ou entreprise sont engagés derrière la numérisation des bibliothèques ou des réserves des musées, le développement des techniques de fabrication additives (imprimantes 3D) ou le développement de logiciels de traitement et de classement des informations auxquelles nous avons accès, etc. Combien de personnes œuvrent dans ce domaine dans le public ou le privé, derrière telle technologie plutôt que derrière telle autre technologie. Quelle est la nature de la compétition technologique ? Quelles sont les controverses technologiques ? Quelles sont les dépendances entre train de se construits (standards de fait, nouvelles fractures digitales) ? Qu’est-ce qui est en train de se fabriquer comme nouvelle situation ?

Les sociétés des humanités digitales

Les sociétés, outre les pôles de production de connaissances et de technologies, ce sont aussi des marchés et des consommateurs, des citoyens, des riverains, des travailleurs… Elles forment des ensembles dynamiques et complexes. Concernant les biens culturels, les sociétés sont loin de se réduire à des marchés. Les pratiques culturelles passent notamment par une diversité d’institutions, ne fut-ce que celles qui ont en charge le patrimoine. Il est intéressant d’apprendre à connaître qui produit quoi, qui pratique quoi. Les sociétés ne sont seulement composées que d’individus ou de citoyens qui ont des préférences individuelles ; ce sont aussi des collectifs plus ou moins organisés qui ont des projets de société, qui vont agir pour faire vivre des idées et infléchir les évolutions sociétales. Ces acteurs développent des apprentissages, pour s’adapter aux nouvelles situations mais aussi pour produire des choses nouvelles. A travers ces dynamiques qui traversent nos sociétés, les acteurs produisent de la domestication et de la trivialisation des nouvelles technologies, inventent des usages et des pratiques, détournent des objets, produisent des déchets mais aussi participent ou s’adaptent à de nouvelles forment de régulation (conduire avec un GPS par exemple).

Interactions entre sciences et technologies dans les humanités digitales

Une part des activités d’articulation entre sciences et technologies passent par du transfert. Les universités disposent souvent d’un service de valorisation ou de transfert de connaissance permettant de diffuser les savoirs nouveaux vers des acteurs (centre de recherche technologique, recherche & développement industriel, service public) susceptibles d’en tirer des savoirs opérationnels (pour la santé, l’industrie, la culture). Circulent des savoirs et des savoir-faire, sous la forme de textes mais aussi beaucoup d’individus et d’échanges qui se mettent en place entre personnes ou organisation. Au-delà des savoirs, ce sont aussi des nouvelles visions du monde, de nouvelles façons de comprendre le monde, qui nous renvoient à la vision que nous avons de nous-mêmes. Depuis les sciences, circulent aussi l’expression de nouveaux besoins. Dans les humanités digitales, nous avons ainsi des communautés de chercheurs confrontés à des ensembles de données hétérogènes, incomplètes, dont le degré de fiabilité est variable ; ils font appel aux communautés de sciences de l’information pour leur demander de outils, des solutions leur permettant de faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés avec leurs propres corpus, en particulier des outils qui automatisent en partie le travail tout en conservant le contrôle sur ce que font ces outils. Il y a là l’expression d’un besoin venant d’une communauté de chercheurs vers une communauté de technologiques.

En sens inverse, on a des technologues qui développent des outils nouveaux, qui offrent de nouvelles possibilités mais qui ne savent pas nécessairement quoi en faire, ni dans quel sens orienter leur développement pour que cela fasse sens pour les sciences humaines. Ils imaginent des applications géniales et des usages pour les sciences humaines mais, échaudés par quelques échecs ou par une résistance apparente des utilisateurs potentiels, ils s’adressent aux chercheurs pour mieux connaître soit ce dont ils auraient besoin. Il leur arrive aussi de rencontrer un phénomène social lié à un développement technologique donné, comme par exemple la vitesse de diffusion de certaines nouveautés, la constitution d’un nouveau langage et de nouvelles normes de comportements, qu’ils aimeraient comprendre pour mieux accompagner l’évolution des outils. Certaines technologies peuvent aussi devenir des objets de recherche pour les sciences humaines et sociales. Les algorithmes et leur comportement en situation d’usage sont ainsi devenus des objets d’analyse pour l’étude sociale des techniques. On pourrait imaginer aussi qu’ils fassent l’objet de recherche en littérature comparée. De plus en plus, les algorithmes, déjà complexes en eux-mêmes, associés à des machines en interaction avec des utilisateurs et d’autres machines et algorithmes, développent des comportements qu’on n’apprend à connaître en les observant fonctionner. La seule connaissance de ce qui a été inscrit dans l’algorithme ne suffit pas pour anticiper ce qu’il peut produire comme effet en situation d’usage. Le Web est un bel exemple d’un nouvel animal qu’on a fabriqué sur la planète et qui nous échappe ; personne ne le contrôle même si beaucoup tentent de contrôler à leur profit. Le Web ce sont des protocoles, des algorithmes, des machines en interaction avec des utilisateurs de toutes sortes, dont des entreprises multinationales, des états plus ou moins démocratiques, des législations diverses et variées… Il forme un ensemble d’une complexité inouïe qui est devenu un objet de recherche équivalent à ce qu’étaient la Nature quand les sciences de la nature se sont penchées sur elle pour comprendre ce qu’est la planète ou la vie. Les sciences du web, éminemment pluridisciplinaire, concernent les technologues pour suivre et comprendre ses évolutions, mais aussi pour les sciences sociales. L’arrivée de nombreuses nouvelles technologies est, de la même manière, en train de transformer beaucoup de choses, notamment les pratiques des chercheurs en sciences humaines et leur disciplines. Il est difficile de savoir ce qui est en train de se transformer, de déterminer l’ampleur du changement et ses effets. Qu’en est-il, par exemple en histoire, quand les historiens se mettent à utiliser massivement de nouveaux outils pour traiter leurs corpus ? Qu’en est-il des référentiels méthodologiques et épistémologiques établis quand les sources deviennent numériques ? Doivent-ils s’inventer de nouveaux repères ? On assiste ainsi à une transformation de nos disciplines, ce qui est en soi un objet d’étude intéressant pour le sociologue des sciences.

En sens inverse, on a des technologues qui développent des outils nouveaux, qui offrent de nouvelles possibilités mais qui ne savent pas nécessairement quoi en faire, ni dans quel sens orienter leur développement pour que cela fasse sens pour les sciences humaines. Ils imaginent des applications géniales et des usages pour les sciences humaines mais, échaudés par quelques échecs ou par une résistance apparente des utilisateurs potentiels, ils s’adressent aux chercheurs pour mieux connaître soit ce dont ils auraient besoin. Il leur arrive aussi de rencontrer un phénomène social lié à un développement technologique donné, comme par exemple la vitesse de diffusion de certaines nouveautés, la constitution d’un nouveau langage et de nouvelles normes de comportements, qu’ils aimeraient comprendre pour mieux accompagner l’évolution des outils. Certaines technologies peuvent aussi devenir des objets de recherche pour les sciences humaines et sociales. Les algorithmes et leur comportement en situation d’usage sont ainsi devenus des objets d’analyse pour l’étude sociale des techniques. On pourrait imaginer aussi qu’ils fassent l’objet de recherche en littérature comparée. De plus en plus, les algorithmes, déjà complexes en eux-mêmes, associés à des machines en interaction avec des utilisateurs et d’autres machines et algorithmes, développent des comportements qu’on n’apprend à connaître en les observant fonctionner. La seule connaissance de ce qui a été inscrit dans l’algorithme ne suffit pas pour anticiper ce qu’il peut produire comme effet en situation d’usage. Le Web est un bel exemple d’un nouvel animal qu’on a fabriqué sur la planète et qui nous échappe ; personne ne le contrôle même si beaucoup tentent de contrôler à leur profit. Le Web ce sont des protocoles, des algorithmes, des machines en interaction avec des utilisateurs de toutes sortes, dont des entreprises multinationales, des états plus ou moins démocratiques, des législations diverses et variées… Il forme un ensemble d’une complexité inouïe qui est devenu un objet de recherche équivalent à ce qu’étaient la Nature quand les sciences de la nature se sont penchées sur elle pour comprendre ce qu’est la planète ou la vie. Les sciences du web, éminemment pluridisciplinaire, concernent les technologues pour suivre et comprendre ses évolutions, mais aussi pour les sciences sociales. L’arrivée de nombreuses nouvelles technologies est, de la même manière, en train de transformer beaucoup de choses, notamment les pratiques des chercheurs en sciences humaines et leur disciplines. Il est difficile de savoir ce qui est en train de se transformer, de déterminer l’ampleur du changement et ses effets. Qu’en est-il, par exemple en histoire, quand les historiens se mettent à utiliser massivement de nouveaux outils pour traiter leurs corpus ? Qu’en est-il des référentiels méthodologiques et épistémologiques établis quand les sources deviennent numériques ? Doivent-ils s’inventer de nouveaux repères ? On assiste ainsi à une transformation de nos disciplines, ce qui est en soi un objet d’étude intéressant pour le sociologue des sciences.

Interactions entre technologies et sociétés dans les humanités digitales

Les interactions entre technologies et sociétés concernent ici tout d’abord le passage d’un concept technologique ou d’une idée de solution (par exemple pour le traitement automatique du langage parlé) à un produit ou un service qui soit effectivement utilisé. Un tel passage n’a rien d’évident. Il ne s’agit pas seulement d’appliquer le concept technologique qui a fait ses preuves en laboratoire ; il faut le transformer en quelque chose de fiable, robuste, ergonomique, facile d’emploi, accessible économique, socialement acceptable, compatible avec les législations en place, réellement intéressant pour des utilisateurs, etc. En termes de coût, on assiste aussi à un changement d’échelle. Le travail est énorme et, dans la majorité des cas, ce passage de l’invention à l’innovation est un échec : les coûts dérivent ; on ne maîtrisent pas suffisamment la technique (que vaudrait une technologique qui ne marche qu’une fois sur deux ?) ; les utilisateurs n’en veulent pas parce que la nouvelle technologie est incompatible avec leurs environnements, leurs valeurs, leurs stratégies ou leurs compétences. Ce n’est parce qu’on peut concevoir des technologies nouvelles qu’elles seront utilisées. La plus probable est même le contraire ; 90 % d’entre-elles n’auront probablement aucun avenir. L’innovation, en tant que processus dont l’issue est très incertaine, est un phénomène intéressant à étudiant en soi ; c’est un sujet de préoccupation important dans l’industrie qui hésitent à faire des investissements dans des chaînes de productions sans être assuré d’un volume de vente suffisant. Il en est de même pour un service public qui dispose de ressources technologiques et développe un service nouveau pour ses usagers. Ce n’est pas parce que l’innovation, dans ce cas, ne doit pas passer par le marché qu’elle est assurée pour autant de son succès. La numérisation des bibliothèques, par exemple, n’assure pas automatiquement leur succès auprès des usagers.