Penser le tournant numérique

Dominique Vinck

Professeur ordinaire à l’Institut des Sciences Sociales, Laboratoire de Cultures et Humanités Digitales de l’Université de Lausanne (LADHUL)

Retour au programme de le rencontre

En tant que spécialiste de l’étude sociale des sciences et des techniques, j’ai eu l’occasion de travailler dans plusieurs univers de recherche, du côté des sciences biomédicales, en ingénierie mécanique et, au cours des dix dernières années, en me penchant sur les nanosciences et nanotechnologies. Ce n’est que récemment que je me suis rapproché du domaine des cultures et humanités digitales, c’est-à-dire des sciences humaines confrontées à l’arrivée de nouvelles possibilités technologiques en terme de traitement de l’information. Etant donc relativement novice dans ce domaine, j’entrerai donc peu dans les détails de ce qui est en train de se passer dans ce domaine et il me sera plus facile de répondre à la question qui m’a été posée, à savoir : comment penser les relations entre sciences, techniques et sociétés ? Mon exposé sera donc plutôt conceptuel, tout en se référant aux pratiques concrètes des acteurs observables dans ces domaines.

Sciences, techniques et sociétés, encore aujourd’hui, beaucoup les raisonnent comment des univers séparés, avec parfois quelques relations d’influence linéaire du genre de celle qui s’exprime dans la maxime de l’exposition universelle de Chicago en 1933 : « La science découvre, l’industrie applique et l’homme suit. » Il y aurait une relation d’influence venant des sciences et aboutissant dans la société qui en subirait les effets. Cette manière de pensée constitue un modèle encore dominant dans nos manières de penser alors que les nombreuses recherches conduites par des historiens des sciences et des techniques, des sociologues de l’innovation, des économistes du changement technique et d’autres encore montrent que la réalité est très différente de ce modèle.

Au contraire, sciences, techniques et sociétés sont univers très fortement interpénétrés les uns dans les autres. Par exemple, il est difficile de penser l’activité scientifique et la production de connaissances nouvelles même sur des questions fondamentales sans prendre en compte tout ce qui se joue en terme d’innovation technologique et instrumentales. Il est difficile de comprendre les avancées de la recherche en chimie de synthèse, en pharmacologie, en biologie, en nanoscience, sans prendre en compte les développements technologiques et instrumentaux rendus possibles par l’explosion de l’industrie du jeu vidéo, l’accroissement des puissances de calcul des cartes graphiques et la mise au point d’interfaces (genre joystick) pour manipuler des objets grapho-numériques. De la même manière, les sciences humaines aujourd’hui connaissent des avancées rendues possibles par la disponibilité d’outils de construction et de traitement de bases de données permettant de traiter massivement de grands corpus de textes notamment. Il y a des liens forts entre les développements technologiques et ce qu’ils rendent possibles comme nouvelles méthodes et problématiques de recherche scientifique. L’influence, on le voit, ne va pas seulement de la recherche scientifique vers le développement technologique ; elle se produit aussi en sens inverse. En général, on observe surtout des interdépendances fortes entre sciences et techniques.

Concernant les liens entre technologies et sociétés, une part de ces relations d’interdépendance sont souvent mieux connues du public. Notre environnement, notre écosystème est largement composés d’objets techniques de toutes sortes (nouveaux matériaux, Tics, aliments, etc.) quand il n’est pas façonné par des technologies. Inversement, les technologies ne tombent pas du ciel ; elles ne sont pas simplement des applications issues des sciences ni d’un développement technologique autonome. Elles viennent aussi des attentes de nos sociétés (pour plus de confort, d’économie, de mobilité, etc.) qui passent notamment par le marché où les consommateurs, quand ils ont le choix, expriment leurs préférences ou par les élus qui expriment des exigences sociétales (en terme de sécurité des produits notamment). Nos pratiques sociales et les technologies auxquelles nous nous sommes habituées aussi influencent le développement des nouveaux outils et approches dans les sciences humaines. Ainsi, des chercheurs ont généré des formes de visualisation graphique synthétique inspirées de pratiques sociotechniques désormais répandues comme celles des « réseaux sociaux » de type Facebook ou des outils de calcul d’itinéraire (de type Google Maps Itinéraire). Ainsi, pour faciliter la circulation dans les 15 000 pages des œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, une sorte de Facebook du 18ème siècle a été conçu par Frédéric Kaplan du DH Lab de l’EPFL, à partir des relations entre les personnages présents dans cette œuvre monumentale. Dans d’autres projets (http://orbis.stanford.edu ; http://omnesviae.org/fr/ ), des historiens ont développé une interface de calcul et de représentation graphique d’itinéraires pour l’époque romaine ; elle simule le temps et le trajet que peuvent emprunter une légion romaine pour passer de Roma à Lutèce (Paris), selon qu’elle travers les Alpes en juin ou en janvier, ou encore le temps requis pour un courrier express, par relais de chevaux en cheminant sur les voies romaines, pour arriver à son destinataire à Lugdunum (Lyon).

Les relations entre sciences et sociétés sont aussi majeures. Dans notre société où le niveau général d’éducation est élevé, pratiquement tous les citoyens a été au moins initié à des rudiments de sciences et de mathématiques. Notre société est imprégnée d’idées, de concepts, de manières de penser et de travailler qui viennent des sciences et de la recherche. Il est difficile de penser notre société comme quelque chose qui serait hors de l’univers des sciences ; notre société est imprégnée de sciences. Inversement, les sciences ne se font pas toutes seules. Elles dépendent de la société. A minima, quelqu’un doit fournir des ressources, des enfants qui se lancent dans une carrière scientifique plutôt qu’industrielle, commerciale ou politique, des terrains (l’accélérateur du CERN fait 27 km de diamètre) et des locaux, des ressources pour pouvoir se procurer les instruments et les réactifs, etc. C’est la société qui paye pour les sciences, soit via les Etats en fonction de leurs priorités politiques (prestige de la nation, santé, sécurité et défense, équité, compétitivité, etc.), soit sous la forme de dons venant des citoyens (téléthon, généthon), soit via l’industrie qui oriente la recherche en fonction de ses propres besoins en matière d’innovation de produits et de service. Nos sociétés orientent le développement des sciences dans certains domaines plutôt que dans d’autres (la recherche en cancérologie plutôt que sur les maladies infectieuses qui affectent les pays du sud, les nanotechnologies plutôt que l’archéologie, etc.). Le domaine des humanités digitales, par exemple, connaît un développement important notamment aux Etats-Unis ; elles y sont perçues et promues comme une manière de « sauver » les sciences humaines dont le financement, là-bas, est bien moins assuré qu’en Europe. Mettre du digital dans les sciences humaines réoriente fortement ces disciplines et les rapprochent des sciences de l’information. Les anciennes manières de faire des sciences humaines risque du coup de perdre leur légitimité. Cette dépendance des sciences humaines vis-à-vis du soutien que lui apporte la société a des effets importants sur leur propre survie ou développement. En Europe, avec les bataillons d’enseignants qu’il faut former en langue, en histoire et en philosophie, pour l’enseignement secondaire, nos sociétés assurent une survie aux sciences humaines et les rendent un peu moins dépendantes du passage au digital. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, on voit bien que le développement de ces sciences, dépendent de la nature de leurs liens avec nos sociétés.

Les interdépendances entre sciences, techniques et sociétés sont donc très fortes. Cela n’a guère de sens de les penser comme des univers séparés.

Les sciences des humanités digitales

Si nous entrons maintenant un peu plus dans les détails des relations, nous pouvons dessiner un cadre de pensée pour structurer nos questionnements portant sur les cultures et humanités digitales. Si l’on ouvre la boîte noire « sciences », on découvre des bataillons de chercheurs un peu partout sur la planète mais surtout dans les pays du Nord, plus ou moins organisés autour de certaines thématiques, objets ou disciplines. Dans les humanités digitales, on trouve principalement trois ensembles de chercheurs qui s’en revendiquent et qui se rapprochent plus ou moins les uns des autres à savoir : les sciences humaines avec les Lettres, la philosophie, l’histoire, la linguistique… qui travaillent surtout à partir de textes, auquel il faut ajouter ceux qui travaillent sur d’autres objets (œuvres d’art, artéfacts, photographies, cinéma…), notamment les archéologues et historiens de l’art ; les sciences informatiques avec le traitement de grosses masses de données hétérogènes (big data) pour dégager des tendances, des faits et des phénomènes invisibles autrement, et la production d’outils d’interaction avec ces grosses masses de données (outils de visualisation notamment) ; les sciences sociales y viennent aussi de façon plus récente avec l’ouverture sur les cultures actuelles et en émergence et pas seulement sur les patrimoines et cultures du passé. Il y a des enjeux à pouvoir saisir et analyser ces cultures actuelles et en conserver quelque chose, avec des questions portant sur la manière de la capter et la manière d’y opérer des tris. Il y a donc plusieurs communautés scientifiques qui sont amenées à travaille et à interagir pour traiter de ces questions.

Si on rentre plus concrètement dans ce dont il s’agit quand on parle de sciences, il est utile de s’interroger et de se demander : les sciences, c’est qui ? Ils font quoi et ça produit quoi ? Qui sont les chercheurs : combien sont-ils… en sciences humaines, en informatique, en sciences sociales… ceux qui se tournent vers les humanités digitales ? Dans quels ratios sommes-nous ? Est-il vrai que les humanités digitales ce sont surtout des bataillons de professeurs de littératures anglaises ? Quelle est la part de chercheurs en sciences informatiques ? S’agit-il d’humanistes bidouilleurs ou d’informaticiens qui voient dans le rapprochement avec les sciences humaines une opportunité pour l’informatique ? Quel est le poids relatif de ceux qui travaillent sur des corpus de textes, d’image, de sons, d’objets… ? Entrer dans ces « détails » permet de préciser ce dont il s’agit sans spéculer sur des définitions. Cela permet aussi de ne pas en rester à un beau discours général sur les rapports entre sciences, techniques et sociétés mais de qualifier, par exemple, les conditions concrètes de l’interdisciplinarité dans ce domaine.

Il est utile également de qualifier ce que font les acteurs du domaine et ce qu’ils produisent. Dans les sciences, il s’agit surtout de comprendre, expliquer et analyser des phénomènes qu’ils viennent de la nature ou qu’ils soient de fait des humains (par exemple, la combustion dans un moteur diesel ou la propagation des messages religieux). La recherche débouche notamment sur la production de connaissances validées et certifiées par une communauté qui a plus ou moins longuement débattu des manières de faires (concepts, instruments, protocoles) et des résultats et qui les traduisent sous la forme de publications, des articles dans des revues spécialisées, des ouvrages, des communications dans des colloques, des thèses (qui sont à la fois des écrits et des personnes qui ont appris à travailler et à faire sens d’un ensemble d’objets et de textes, personnes qui sont de la connaissance incorporée), des instruments, des méthodologies, des bases de données et des savoir-faire instrumentaux (savoirs opératoires qui font facilement sens pour le développement technique).

Les technologies des humanités digitales

Dans le domaine des humanités digitales, le pôle technologique correspond aux activités qui consistent en la conception de méthode, d’outils et d’instruments. Il s’agit d’imaginer et de tester des concepts technologiques, d’en faire des prototypes, des preuves de concepts, des démonstrateurs, de construire du savoir-faire (éventuellement protégé par des brevets)) et des règles de l’art, des normes et des standards, des plateformes d’essais, des instruments de qualification et de comparaison. Le travail ici conduit au développement technologique industriel qui devrait déboucher sur des produits maîtrisés, fiables, robustes et accessibles économiques, susceptibles d’être lancés sur le marchée et de respecter les normes techniques de toutes sortes qui rendent possible leur inscription sociétale.

Dans les cultures et humanités digitales, il a beau être question de virtuel, en réalité, nous sommes dans un univers très chargé en technologies plus ou moins sophistiquées et coûteuses, y compris en terme de maintenance et de fonctionnement dans la durée : par exemple, les scanners pour digitaliser toutes sortes d’objets et les tonnes d’ouvrages qu’il faut manipuler quand on veut les digitaliser (c’est du virtuel qui risque de provoque d’importants troubles musculo-squelettiques). Nous sommes bien aussi dans du matériel quand on parle des serveurs et des « fermes » de serveurs qui hébergent ces mémoires virtuelles, et des nombre d’équivalents centrale nucléaire pour chiffre la consommation d’énergie. De même si l’on se limitait au seul « développement de logiciels ». Que ce soit pour digitaliser, traiter, visualiser, développer des interfaces interactives, reconstituer des objets (imprimantes tridimensionnelles) à partir des fichiers numériques. Il y a une effervescence en terme de créativité technologique qui interfère avec ce qu’on rêve de faire ou qu’on va devoir faire en sciences humaines et sociales à l’avenir.

Caractériser ce pôle technologique consiste aussi à compter le nombre de bataillons d’ingénieurs de telle ou telle spécialité, région du monde ou entreprise sont engagés derrière la numérisation des bibliothèques ou des réserves des musées, le développement des techniques de fabrication additives (imprimantes 3D) ou le développement de logiciels de traitement et de classement des informations auxquelles nous avons accès, etc. Combien de personnes œuvrent dans ce domaine dans le public ou le privé, derrière telle technologie plutôt que derrière telle autre technologie. Quelle est la nature de la compétition technologique ? Quelles sont les controverses technologiques ? Quelles sont les dépendances entre train de se construits (standards de fait, nouvelles fractures digitales) ? Qu’est-ce qui est en train de se fabriquer comme nouvelle situation ?

Les sociétés des humanités digitales

Les sociétés, outre les pôles de production de connaissances et de technologies, ce sont aussi des marchés et des consommateurs, des citoyens, des riverains, des travailleurs… Elles forment des ensembles dynamiques et complexes. Concernant les biens culturels, les sociétés sont loin de se réduire à des marchés. Les pratiques culturelles passent notamment par une diversité d’institutions, ne fut-ce que celles qui ont en charge le patrimoine. Il est intéressant d’apprendre à connaître qui produit quoi, qui pratique quoi. Les sociétés ne sont seulement composées que d’individus ou de citoyens qui ont des préférences individuelles ; ce sont aussi des collectifs plus ou moins organisés qui ont des projets de société, qui vont agir pour faire vivre des idées et infléchir les évolutions sociétales. Ces acteurs développent des apprentissages, pour s’adapter aux nouvelles situations mais aussi pour produire des choses nouvelles. A travers ces dynamiques qui traversent nos sociétés, les acteurs produisent de la domestication et de la trivialisation des nouvelles technologies, inventent des usages et des pratiques, détournent des objets, produisent des déchets mais aussi participent ou s’adaptent à de nouvelles forment de régulation (conduire avec un GPS par exemple).

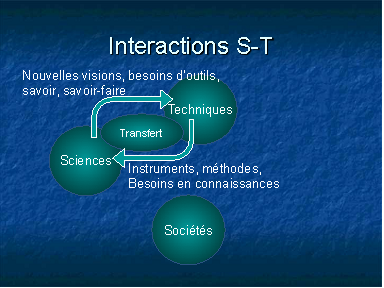

Interactions entre sciences et technologies dans les humanités digitales

Une part des activités d’articulation entre sciences et technologies passent par du transfert. Les universités disposent souvent d’un service de valorisation ou de transfert de connaissance permettant de diffuser les savoirs nouveaux vers des acteurs (centre de recherche technologique, recherche & développement industriel, service public) susceptibles d’en tirer des savoirs opérationnels (pour la santé, l’industrie, la culture). Circulent des savoirs et des savoir-faire, sous la forme de textes mais aussi beaucoup d’individus et d’échanges qui se mettent en place entre personnes ou organisation. Au-delà des savoirs, ce sont aussi des nouvelles visions du monde, de nouvelles façons de comprendre le monde, qui nous renvoient à la vision que nous avons de nous-mêmes. Depuis les sciences, circulent aussi l’expression de nouveaux besoins. Dans les humanités digitales, nous avons ainsi des communautés de chercheurs confrontés à des ensembles de données hétérogènes, incomplètes, dont le degré de fiabilité est variable ; ils font appel aux communautés de sciences de l’information pour leur demander de outils, des solutions leur permettant de faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés avec leurs propres corpus, en particulier des outils qui automatisent en partie le travail tout en conservant le contrôle sur ce que font ces outils. Il y a là l’expression d’un besoin venant d’une communauté de chercheurs vers une communauté de technologiques.

En sens inverse, on a des technologues qui développent des outils nouveaux, qui offrent de nouvelles possibilités mais qui ne savent pas nécessairement quoi en faire, ni dans quel sens orienter leur développement pour que cela fasse sens pour les sciences humaines. Ils imaginent des applications géniales et des usages pour les sciences humaines mais, échaudés par quelques échecs ou par une résistance apparente des utilisateurs potentiels, ils s’adressent aux chercheurs pour mieux connaître soit ce dont ils auraient besoin. Il leur arrive aussi de rencontrer un phénomène social lié à un développement technologique donné, comme par exemple la vitesse de diffusion de certaines nouveautés, la constitution d’un nouveau langage et de nouvelles normes de comportements, qu’ils aimeraient comprendre pour mieux accompagner l’évolution des outils. Certaines technologies peuvent aussi devenir des objets de recherche pour les sciences humaines et sociales. Les algorithmes et leur comportement en situation d’usage sont ainsi devenus des objets d’analyse pour l’étude sociale des techniques. On pourrait imaginer aussi qu’ils fassent l’objet de recherche en littérature comparée. De plus en plus, les algorithmes, déjà complexes en eux-mêmes, associés à des machines en interaction avec des utilisateurs et d’autres machines et algorithmes, développent des comportements qu’on n’apprend à connaître en les observant fonctionner. La seule connaissance de ce qui a été inscrit dans l’algorithme ne suffit pas pour anticiper ce qu’il peut produire comme effet en situation d’usage. Le Web est un bel exemple d’un nouvel animal qu’on a fabriqué sur la planète et qui nous échappe ; personne ne le contrôle même si beaucoup tentent de contrôler à leur profit. Le Web ce sont des protocoles, des algorithmes, des machines en interaction avec des utilisateurs de toutes sortes, dont des entreprises multinationales, des états plus ou moins démocratiques, des législations diverses et variées… Il forme un ensemble d’une complexité inouïe qui est devenu un objet de recherche équivalent à ce qu’étaient la Nature quand les sciences de la nature se sont penchées sur elle pour comprendre ce qu’est la planète ou la vie. Les sciences du web, éminemment pluridisciplinaire, concernent les technologues pour suivre et comprendre ses évolutions, mais aussi pour les sciences sociales. L’arrivée de nombreuses nouvelles technologies est, de la même manière, en train de transformer beaucoup de choses, notamment les pratiques des chercheurs en sciences humaines et leur disciplines. Il est difficile de savoir ce qui est en train de se transformer, de déterminer l’ampleur du changement et ses effets. Qu’en est-il, par exemple en histoire, quand les historiens se mettent à utiliser massivement de nouveaux outils pour traiter leurs corpus ? Qu’en est-il des référentiels méthodologiques et épistémologiques établis quand les sources deviennent numériques ? Doivent-ils s’inventer de nouveaux repères ? On assiste ainsi à une transformation de nos disciplines, ce qui est en soi un objet d’étude intéressant pour le sociologue des sciences.

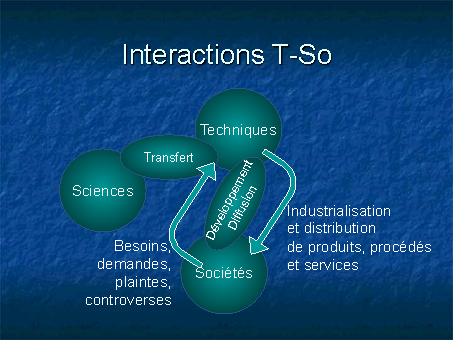

Interactions entre technologies et sociétés dans les humanités digitales

Les interactions entre technologies et sociétés concernent ici tout d’abord le passage d’un concept technologique ou d’une idée de solution (par exemple pour le traitement automatique du langage parlé) à un produit ou un service qui soit effectivement utilisé. Un tel passage n’a rien d’évident. Il ne s’agit pas seulement d’appliquer le concept technologique qui a fait ses preuves en laboratoire ; il faut le transformer en quelque chose de fiable, robuste, ergonomique, facile d’emploi, accessible économique, socialement acceptable, compatible avec les législations en place, réellement intéressant pour des utilisateurs, etc. En termes de coût, on assiste aussi à un changement d’échelle. Le travail est énorme et, dans la majorité des cas, ce passage de l’invention à l’innovation est un échec : les coûts dérivent ; on ne maîtrisent pas suffisamment la technique (que vaudrait une technologique qui ne marche qu’une fois sur deux ?) ; les utilisateurs n’en veulent pas parce que la nouvelle technologie est incompatible avec leurs environnements, leurs valeurs, leurs stratégies ou leurs compétences. Ce n’est parce qu’on peut concevoir des technologies nouvelles qu’elles seront utilisées. La plus probable est même le contraire ; 90 % d’entre-elles n’auront probablement aucun avenir. L’innovation, en tant que processus dont l’issue est très incertaine, est un phénomène intéressant à étudiant en soi ; c’est un sujet de préoccupation important dans l’industrie qui hésitent à faire des investissements dans des chaînes de productions sans être assuré d’un volume de vente suffisant. Il en est de même pour un service public qui dispose de ressources technologiques et développe un service nouveau pour ses usagers. Ce n’est pas parce que l’innovation, dans ce cas, ne doit pas passer par le marché qu’elle est assurée pour autant de son succès. La numérisation des bibliothèques, par exemple, n’assure pas automatiquement leur succès auprès des usagers.

Inversement, de la société vers le développement technologique, on a des demandes. Les jeunes demandent, par exemple, de la vidéo sur leur téléphone portable. Ce n’est pas seulement l’industrie qui a poussé à la consommation de ce genre de fonctionnalité ; ce sont aussi les études de marché qui ont mis en évidence que ce genre de fonctionnalité était susceptible de rencontrer une demande solvable dans la population des adolescents, ce qui s’est traduit pas un développement technologique et industriel qui lui-même s’est tourné vers la recherche pour que soient développées les connaissances nécessaire à la maîtrise de cette technologie. La société et le marché tirent et orientent l’évolution technologique et scientifique dans le domaine. La recherche en microélectronique doit trouver les moyens de passer outre des limites auxquels les outils numériques vont se heurter. Une feuille de route est construite pour les plus grandes entreprises et instituts de recherche mondiaux pour définir les défis et verrous scientifiques et technologiques qu’il va falloir résoudre d’ici 5 ans, 10 ans, 20 ans pour que la dynamique industrielle et commerciale de ce secteur poursuive sur sa lancée. Une pression forte vient de la société, de ceux de l’hémisphère nord qui sont en mesure de se le payer notamment plutôt que les 4 milliards d’habitants qui forment la « base de la pyramide » socio-économique de la planète. Elle passe par le marché et l’industrie et influence le développement technologique et les orientations de la recherche scientifiques.

Certaines demandent venant de la société ne passent toutefois pas nécessairement par le marché. Par exemple, face au vieillissement de la population, une partie des personnes concernée pourra se payer les moyens d’une vie la plus confortable possible et infléchir l’offre de produits et de services individualisés mis à leur disposition, mais ce besoin concerne aussi plus largement l’ensemble de la population qui s’expriment aussi par des revendications sociales et politiques en termes d’infrastructure et de service public. Les premières demandes, solvables, sont susceptibles d’être entendues par des industriels qui infléchiront la recherche pour qu’elle leur fournisse des connaissances permettant d’offrir des produits aux individus qui en auront les moyens. Les secondes supposent que les élus et les institutions publiques puissent aussi infléchir la recherche et le développement industriel dans le sens de ses propres besoins en termes d’infrastructure et de service à la collectivité. Le sort des humanités digitales n’échappe pas à cette problématique du vieillissement, laquelle porte sur la culture, le patrimoine et la sociabilité autant que sur de problèmes de santé.

Il y a aussi, dans la société, des controverses technologiques qui peuvent plus ou moins infléchir certains développements scientifiques et technologiques. De la société remontent aussi des plaintes, parfois adressées aux tribunaux, qui conduisent à modifier la régulation qui accompagne de nouvelles technologies. De façon plus silencieuse, des individus s’inventent des tactiques pour se protéger de ce que leur font faire les machines. Par exemple, nous sommes de plus en plus confrontés à des algorithmes qui corrigent automatiquement ce que nous sommes en train de rédiger, ou qui complètent pour nous les requêtes que nous introduisons sur des moteurs de recherche. Il m’arrive ainsi de découvrir dans mes propres écrits, dans mes courriels, des choses que je n’ai pas écrites et je suspecte le correcteur orthographique. Je sais qu’il me corrige systématiquement « Colciencias » (nom de l’agence de gestion de la politique scientifique en Colombie) par « Conciencias » (la conscience). Ces petits pièges que nous tendent les nouveaux outils, bien involontairement peut-on supposer à moins que cela n’oriente vers des informations publicitaires personnalisées, ne sont peut-être pas grand chose en soi, mais combinés avec d’autres logiciels (par exemple, ceux qui dessinent le profil d’un internaute ou les outils de traduction automatique) conduisent à des effets qui posent questions, qui conduisent certains groupes à donner de la voix, des instances de régulation à s’en préoccuper et des chercheurs à explorer des nouvelles solutions. Ces phénomènes d’interaction entre logiciels et utilisateurs de toutes sortes deviennent si complexes que certains s’interrogent aujourd’hui sur les risques de pollution langagière (venant des outils informatiques qui génèrent automatiquement du texte, comme les traducteurs, les logiciels de synthèse, les assistants à l’écriture romanesque, et l’injectent sur Internet sans que cela ne soit passé par le contrôle de locuteurs humains. La question se pose des transformations de nos systèmes culturels auxquelles cela pourrait conduire. A cela s’ajoutent les stratégies d’autres acteurs qui, enchantés par exemple par la possibilité de numériser des collections analogiques imaginent faire ensuite disparaître les versions physique pour économiser des ressources. Certains craignent aussi d’assister à l’élimination des patrimoines non numérisés. Bref, plusieurs registres de questionnement commencent à s’exprimer autour des cultures et humanités digitales, lesquelles remontent vers les concepteurs et développeurs d’outils et vers les chercheurs.

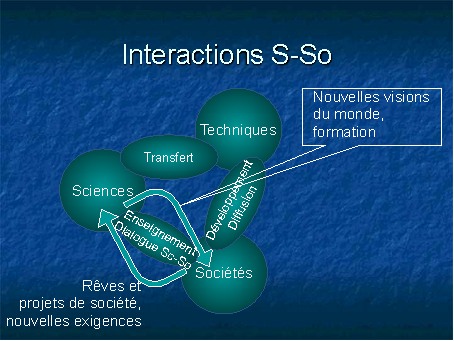

Interactions entre sciences et sociétés dans les humanités digitales

Concernant les interactions entre sciences et sociétés, nous avons vu que les acteurs en sciences produisent de nouvelles visions du monde qui passent par l’enseignement et par les médias. Inversement, les sociétés expriment aussi des rêves et projets, des projets de société, des projets de libération (de la femme, par rapport au travail physique, par rapport à l’esclavage). Ces rêves et projets ont infléchi les dynamiques scientifiques notamment via les motivations individuelles des chercheurs ; ils n’arrêtent pas d’être des citoyens quand ils rentrent dans leur laboratoire. Au cours des dernières décennies, on a vu que les laboratoires qui affichaient des thématiques « écologiques » avaient attiraient plus facilement les jeunes que d’autres laboratoires. Un domaine de recherche, qui ne prend pas les motivations des jeunes, risque de s’affaiblir, de perdre ses étudiants, de recruter difficilement de bons chercheurs et finalement de peser de moins en moins sur l’échiquier des sciences à moins qu’ils ne répondent aux besoins des Etats ou de l’industrie qui les supportent d’autres manières.

Nous voyons ainsi qu’il existe une grande diversité de mécanismes d’interaction entre toutes ses sphères d’activités qui, finalement, sont très interdépendantes. Les sociétés font ainsi remonter vers les sciences des attentes et des exigences, par exemple, en terme de transparence y compris en matière de recherche et de choix technologique. Ainsi, nous assistons à des demandes de transparences vis-à-vis des algorithmes de classement des informations dans un moteur de recherche Google, voire de tous les logiciels qui toucheraient à notre patrimoine culturel. Une telle demande est éminemment aussi une question politique dans la mesure où la transparence peut facilement les stratégies de certains acteurs pour détourner cette transparence à leur profit ; c’est bien ce qui se passe avec l’algorithme de Google que certains (entreprises ou Etats) s’efforcent de décoder pour agir ensuite de manière à se retrouver bien classé par le dit algorithme. Ces jeux complexes entre une multiplicité d’acteurs puissants et les bataillons des ingénieurs de Google ressemblent à des parties de jeu du chat et de la souris.

Finalement, nous disposons ainsi d’un petit schéma, un peu simpliste, mais qui permet de structurer ce qui se passe. Pris comme une petite boîte à outil, il pourrait aider à scruter ce qui se passe dans un domaine spécifique, par exemple la digitalisation de patrimoines matériels de type poteries. Il s’agirait alors de s’interroger sur le nombre de bataillons de chercheurs œuvrent dans le domaine, dans quelles spécialités, dans quels pays, sur quelle époque ils travaillent, de quelles ressourcent ils disposent ; quels développements technologiques sont à l’œuvre, avec quelle industrie, quels services publics, quelles institutions du patrimoine ; qu’est-ce qui se joue au niveau de la société en terme de consommation de bien culturel qui passe par le marché ou par des services culturels. Il s’agit de dessiner la cartographie par sous-domaine des forces en présence, la manière dont elles s’articulent, ce qu’elles sont en train de construire et ce qui est en train de se jouer. Cela permettrait de fabriquer des outils pour constituer un observatoire de ce qui se passe dans les différents domaines qui nous concernent.